|

EN BREF

|

La coterie est un phénomène social qui traverse les siècles et les cultures, unissant des individus autour d’intérêts communs. Au cœur de cette dynamique se trouvent des mécanismes d’appartenance et d’exclusion qui façonnent les relations interpersonnelles et influencent les structures sociales. Comprendre les origines et les caractéristiques des coteries permet d’éclairer leur impact sur le développement des réseaux sociaux et professionnels. Ces groupes, parfois éphémères, parfois bien établis, jouent un rôle crucial dans la manière dont se construisent les identités individuelles et collectives au sein de notre société.

Comprendre le concept de coterie

Les coteries sont des groupes d’individus unis par des intérêts communs, formant ainsi des cercles souvent exclusifs. Historiquement, ce terme désignait des associations de paysans liés par des terres d’un même seigneur féodal, et a évolué pour décrire des cliques qui favorisent leurs membres tout en s’opposant à ceux qui n’en font pas partie. Prenons l’exemple des métiers d’artisanat tels que les tailleurs de pierre ou les charpentiers, qui au sein de leur coterie partagent des savoir-faire et soutiennent leurs confrères dans leur parcours professionnel. Cette dynamique crée un système de solidarité mais aussi une certaine forme d’exclusion, car les coteries peuvent influencer l’accès à des ressources essentielles comme l’éducation et les réseaux professionnels. Ainsi, elles deviennent des jeux de pouvoir qui façonnent les interactions sociales et écologique des individus, posant des enjeux importants sur la mobilité sociale et l’inclusion.

Pour illustrer ce phénomène, on peut constater comment certaines coteries prévalent dans des institutions telles que les académies artistiques ou littéraires, où l’appartenance à un groupe particulier peut ouvrir des portes que d’autres voies ne permettraient pas. L’esprit de coterie, qui remonte à plusieurs siècles, continue ainsi de jouer un rôle crucial dans la façon dont les traditions et les connaissances se transmettent au sein de différentes professions et activités sociales.

Les Dynamiques des Coteries dans la Société Contemporaine

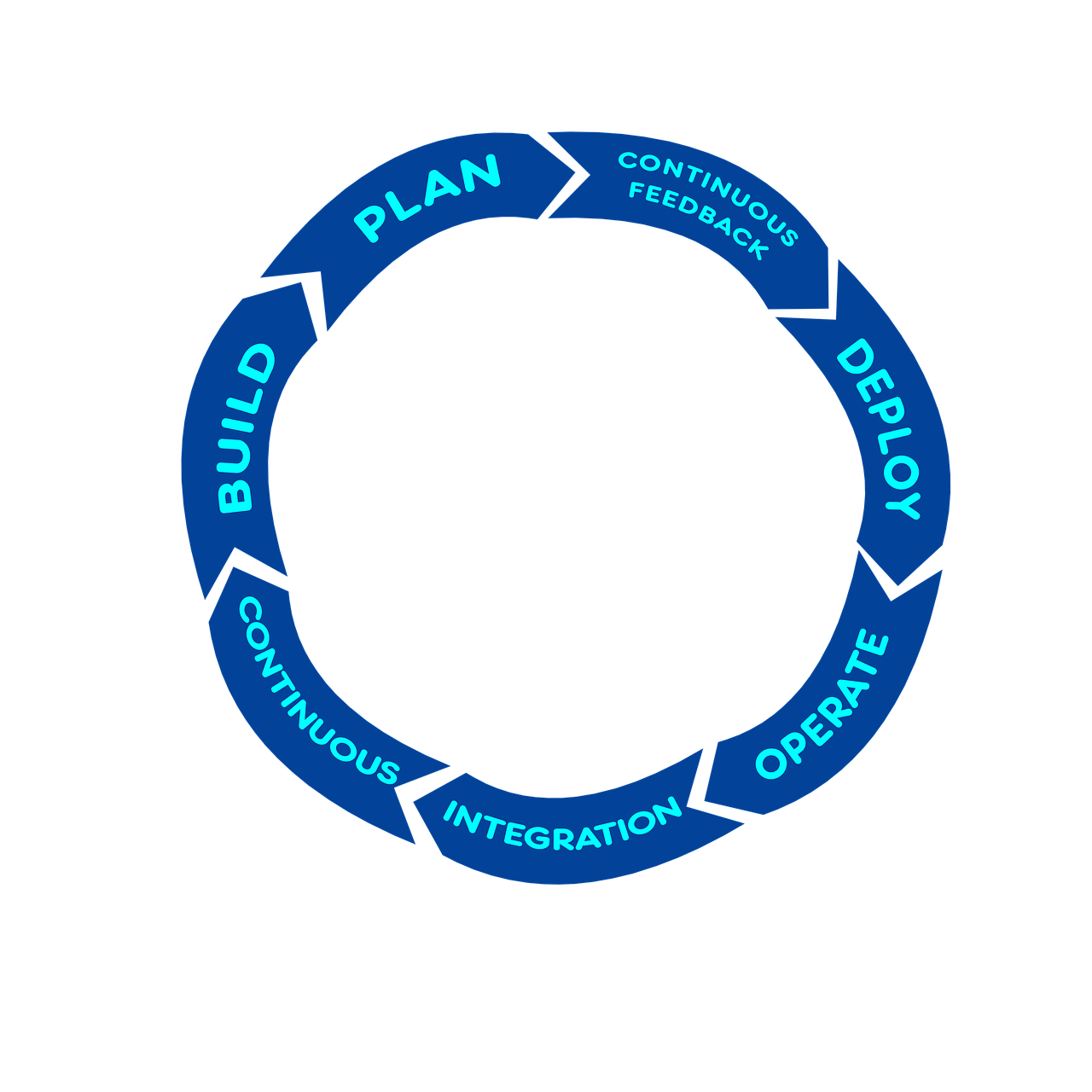

Les coteries représentent une forme d’association entre individus partageant un intérêt commun. Ces groupes, souvent exclusifs, ont la capacité de favoriser leurs membres tout en marginalisant ceux qui n’en font pas partie. Par exemple, au sein de certaines coteries professionnelles, des opportunités telles que des références pour des emplois ou des projets peuvent être exclusivement réservées à leurs membres, créant ainsi un cercle vicié où l’accès à des ressources fondamentales dépend davantage des connexions sociales que des compétences réelles. Historique, le phénomène de coterie remonte au XIVe siècle, où il se réfère à des paysans cultivant des terres sous le seigneurat, illustrant déjà une dynamique de protection et de privilège au sein de groupes restreints.

De manière plus actuelle, les coteries se reforment dans des espaces tels que les réseaux sociaux, où les pratiques d’entraide et de soutien sont courantes mais peuvent également conduire à des comportements d’exclusion et de cabalage. Ce phénomène soulève des questions sur l’impact des classes sociales sur les opportunités d’éducation et les réseaux professionnels, rendant parfois difficile la montée sociale pour ceux qui ne sont pas intégrés dans ces coteries influentes. Une ouverture vers la réflexion est nécessaire : quelles alternatives pourraient permettre à un plus grand nombre d’individus de bénéficier des avantages d’une coterie sans en subir les effets délétères ? Les dynamiques des classes sociales doivent être comprises comme un socle sur lequel se bâtissent les inégalités et les opportunités disponibles pour chaque citoyen.

La Coterie : Une Exploration Sociale

Les Dynamiques de Groupe

Les coteries représentent un phénomène fascinant au sein des structures sociales. En tant qu’associations d’individus unis par un intérêt commun, elles créent des cercles d’exclusivité où les membres se soutiennent mutuellement et défendent leurs intérêts tout en minimisant l’influence de ceux qui ne font pas partie de leur groupe. L’histoire de la coterie française, par exemple, s’est construite sur cette dynamique, en cherchant à simplifier et améliorer la vie de ses membres à travers une série d’initiatives.

Les coteries peuvent se manifester dans divers contextes, tels que dans les métiers traduits par les Compagnons du Tour de France, où les membres se regroupent selon leur savoir-faire. Ces associations permettent de transmettre des compétences et de maintenir des traditions, tout en renforçant les liens d’appartenance. Par ailleurs, le concept de coterie n’est pas uniquement lié à l’aspect économique ou professionnel ; il touche également la sphère sociale dans une manière plus large, influençant les relations interpersonnelles et la perception de classe sociale.

- Le soutien mutuel entre membres pour faciliter les démarches professionnelles.

- La construction de réseaux de solidarité capables d’influencer des décisions.

- Les cliques et leur impact sur les normes sociales au sein d’une communauté.

- Les implications de la coterie sur l’accès à l’éducation et aux ressources.

Il est essentiel de reconnaître que, si ces groupes peuvent offrir une forme de protection et d’entraide, ils peuvent également engendrer des formes de discrimination à l’égard des non-membres, créant ainsi des tensions sociales. Pour approfondir votre compréhension de ce phénomène, vous pouvez explorer des ressources telles que Wikipédia, Lemmings, Educalingo ou encore Etymonline.

La dynamique des coteries : entre exclusion et appartenance

La coterie, historique et sociale, représente un groupe d’individus unis par un intérêt commun, souvent excluant ceux qui ne partagent pas cette affiliation. L’origine du terme, qui remonte au 14ème siècle, évoque un cercle régulier de partage et d’entraide, mais parfois, cette solidarité s’accompagne de pratiques de favoritisme et d’ostracisme.

Au fil du temps, ces groupes ont évolué. Par exemple, dans le contexte des Compagnons du Tour de France, le terme désigne des artisans unis par une passion et un savoir-faire communs, comme les tailleurs de pierre ou les charpentiers. Cette tradition souligne non seulement l’importance des relations professionnelles, mais aussi l’impact social que ces regroupements peuvent avoir sur l’accès aux métiers et aux réseaux.

Il est intéressant de noter que les coteries peuvent également influencer la perception des classes sociales : rejoindre un groupe peut orienter l’accès à l’éducation et aux ressources professionnelles, agissant ainsi comme un filtre dans la construction de l’avenir des individus. La structure sociale, à travers la formation de coteries, joue un rôle crucial dans la dynamique de pouvoir et les interactions humaines (source).

En somme, l’esprit de coterie, bien que porteur de camaraderie et d’appartenance, peut, dans son essence, renforcer des clivages et des inégalités au sein de la société. La manière dont une coterie se forme et fonctionne peut donc avoir des répercussions profondes sur la cohésion sociale et les relations interpersonnelles. Pour une compréhension approfondie de ce concept, une référence supplémentaire pourrait être trouvée ici : coterie.

La notion de coterie remonte à des siècles et illustre la dynamique des groupes sociaux unis par des intérêts communs. Historiquement, ces cercles fermés offrent des opportunités aux membres tout en excluant ceux qui ne partagent pas leur vision ou leur statut. Cette exclusivité favorise la création de réseaux sociaux qui se protègent mutuellement, ce qui peut avoir des implications tant positives que négatives pour la société.

Les caractéristiques de la coterie sont marquées par des liens d’appartenance forts, régulés par des codes et des attentes spécifiques. D’un côté, ces groupes peuvent servir de soutien et d’encouragement pour leurs membres, mais de l’autre, ils peuvent créer des clivages au sein d’une société élargie, rendant difficile l’accès aux opportunités pour ceux qui en sont exclus. L’impact social des coteries est donc à double tranchant.

Cette réflexion sur la coterie nous pousse à interroger les mécanismes de l’exclusion sociale et la formation de cliques dans nos sociétés contemporaines. Comment ces dynamiques influencent-elles les structures d’inégalités socio-économiques ? Le sujet mérite d’être approfondi pour mieux comprendre nos interactions sociales et les effets de ces groupes sur la cohésion sociale.